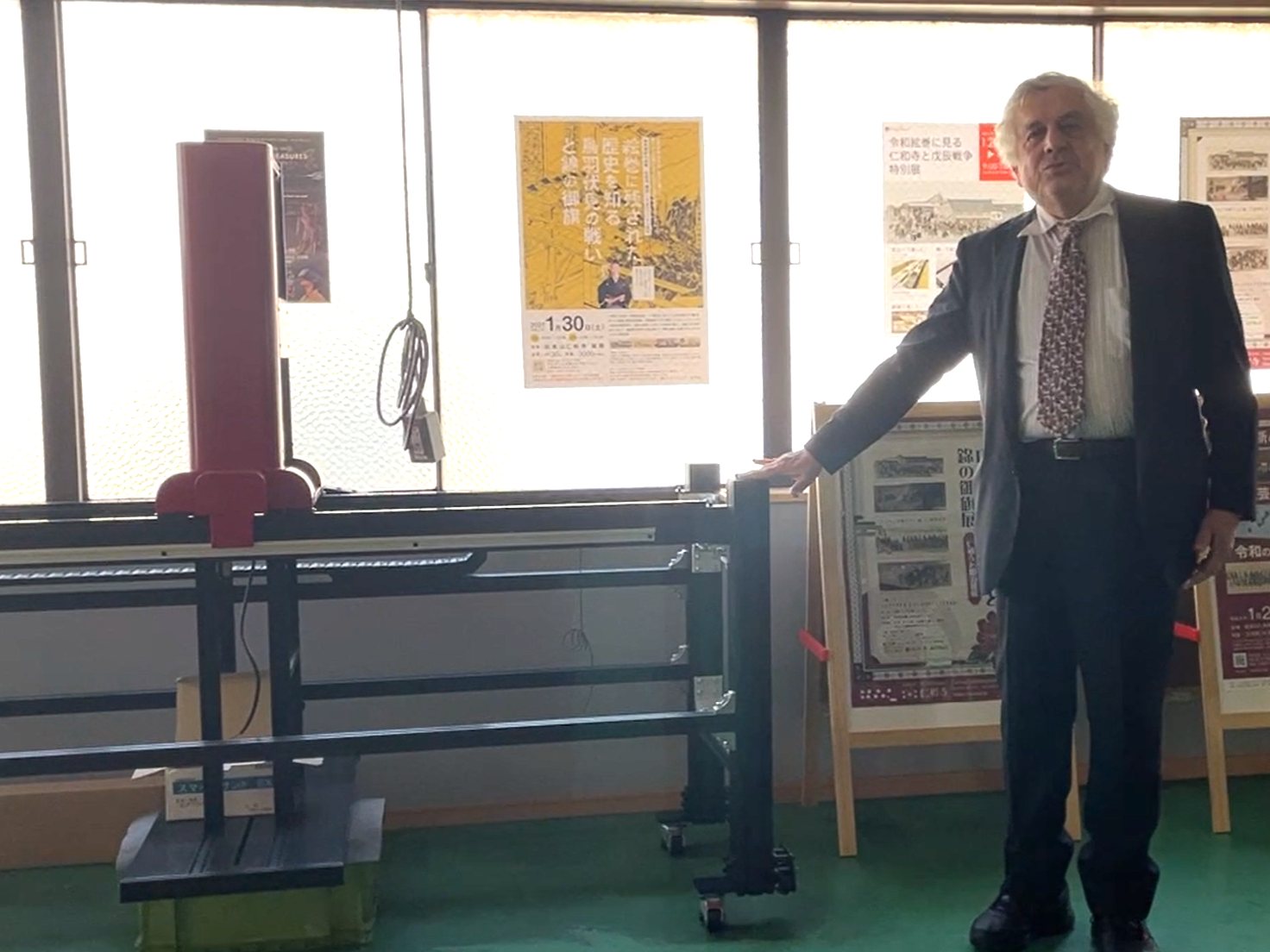

4代目として新たな時代を切り拓く井尾さんは、文化財のデジタル化を可能とするスキャナーやパノラマカメラの製造も手がけます。

井手 亜里名誉教授の隣に並ぶのは、教授が開発し『井尾製作所』で製造された高解像度フラットベッドスキャナーです。中央のカメラで撮影した画像は、細部まで正確にデジタル化されます。

デジタル化した文化財のデータは、情報収集や分析、復元などに役立てられるそう。さらに、超高画質パノラマカメラが撮影したデータにアクセスすれば、歴史的建造物の内部を3D映像で体感できます。

VR技術と融合させることで、物理的な距離や時間をも超えるこれらの技術。コロナ禍の看護学校ではバーチャル授業に活用されたそうです。

「実は、京都はデジタル技術に関する歴史が深い場所なんです。文化財と関わりが深い博物館や印刷会社だけでなく、医療や福祉の現場などテクノロジーの活用の場は多岐に渡ります」

そう語る井手名誉教授の構想を支える『井尾製作所』の技術。先代たちが時代にあわせて道を切り拓いたように、令和の現代でも4代目の手によって新たな可能性が生まれようとしています。

専門分野をわかりやすく解説してくれた井尾さんにお礼を告げ、乗り込んだバスの車内。感想がやり取りされるなか、香港から参加された女性の「伝統工芸の素晴らしさを感じると共に、職人は高齢な方が多く未来へ繋ぐアプローチが必要だと感じた」という言葉が印象的でした。

近代化が加速した中国では、失われつつある伝統文化を保護するための取り組みが進められているそう。

一度失われた伝統を復活させることも、本来のままに継承することもどちらも容易ではないこと。浅田製瓦工場や井尾製作所で体験したように、近年目覚ましい進歩を遂げるテクノロジーも、一見相反するような伝統文化と深い関係にあるのかもしれない。

そんなことを考えながら「いつかあの朱色の酒器で酒を…」と高野竹工の盃が頭を離れなかった帰り道。バスはあっという間に朝と同じ京都駅前へと到着です。

賑わい続く西日が差し始めたバスターミナル。1日を共にした参加者は笑顔で手を振りあうと、各々の家路へと足を進めたのでした。

執筆:永田 志帆